影响四川11市,预计还将持续

自11月10日起,四川盆地遭遇今年秋冬季第一轮区域性污染天气过程,持续时间长、影响范围广,也给打好蓝天保卫战冬季战役带来了不小的影响。11月13日,四川省污染防治攻坚战领导小组办公室发布重污染天气预警函,11月14日零时起全省11市启动了重污染天气橙色预警。

本轮区域性污染到底有多厉害?什么时候才能消失?带着这些问题,记者专访了成都市大气污染防控院士工作站专家团队杨复沫教授,一一解读本轮重污染天气的污染成因和应对情况。

本轮区域污染“元凶”是什么?

静稳天气、长时间污染累积等

从11月10日起,四川盆地转为多云天气,进入静稳气象状态,垂直和水平扩散条件较差,长时间的污染累积叠加川南地区污染物输入,是本轮重污染天气发生的主要因素。

在本轮盆地污染过程中,川南城市率先出现污染且程度较重。11日,自贡市、泸州市达轻度污染;12日,自贡市达重度污染,在偏南风推动下,污染物北上,川南与成都平原南部城市形成连片污染,内江市、宜宾市和乐山市达轻度污染;13日,污染物持续输入,盆地内区域性污染进一步扩大,成都平原、川南和川东北共有10个城市出现不同程度污染。

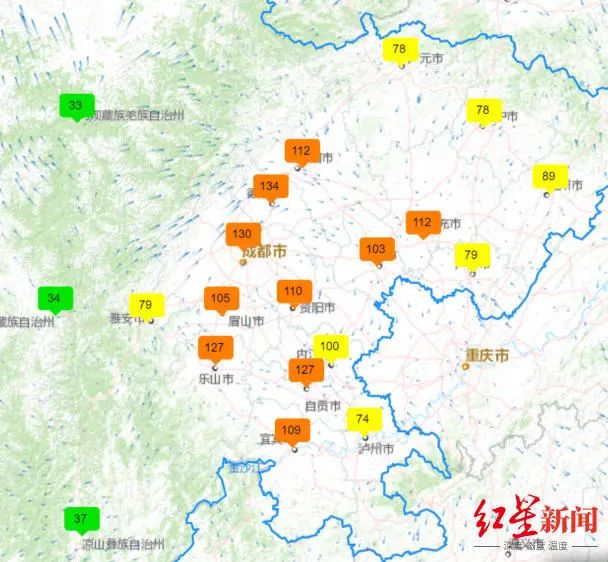

▲11月12日四川盆地污染形势图

▲11月13日四川盆地污染形势图

为何短时间内大气环境质量急转直下?

强逆温、难扩散,污染物排放量大

这是今年进入秋冬季的第一次颗粒物污染过程,与往年秋冬季的污染天气类似,但又有自己的特点。杨复沫教授介绍说,客观方面,一是静稳维持,易出现强逆温。逆温的存在就如同在成都市上空盖上了一床厚厚的“大被子”,“盖被子”效应容易导致一次污染物累积和二次污染物转化。同时,湿度增大加速空气质量恶化。没有形成有效降水时,空气湿度增大加快了细颗粒物生成,加之垂直和水平扩散条件短时间内急剧转差,导致污染物快速累积,出现短时中度污染。

主观方面,污染排放量大是出现污染的直接原因。机动车保有量大,建设施工机械使用强度高,移动源排放量大,加之近期早晚高峰时段机动车出行量较前期分别增加5%和9%左右。大气科研实验室观测数据显示,近几日NO₂浓度持续处于高位,在静稳高湿的气象条件下,NOx快速转化为硝酸盐,这是PM2.5快速升高的主要原因。

总体上看,本次盆地区域性污染过程,气象条件是外因,区域污染排放量大是内因。在极端不利气象条件下,污染源管控就显得尤其重要。

还要持续多久?

预计此次污染过程将持续至19日

根据最新空气质量会商结果,目前气象条件仍处于不利于空气质量改善的局面:14-16日近地面湿度增大,气象扩散条件转差,存在污染持续加重的风险。预计此次污染过程将持续至19日,19日夜间起,受北方较强冷空气影响,盆地污染将自北向南逐步改善。

呼吁广大市民积极响应重污染天气减排和疫情防控相关措施要求,减少不必要出行,为减缓大气污染、尽早控制住疫情尽自己的一份力量。

来源|天府发布、成都商报

编辑|邱晨

责编|黄辉

主编|张玉池