古镇、大乐、龙精神

仓山古镇的古来源于它深厚的古文化积淀,镇内和平路始建于明万历年间的禹王宫坐东向西,原建筑为复合四合院布局,总占地约2037平方米。现山门、戏楼、前院廻楼、厢房等建筑已毁,仅存中殿(观音殿)、正殿(禹王殿)及部分左厢房。现存古建筑建筑面积610平方米。其中正殿为明代建筑,为木结构单檐歇山式筒瓦屋顶,抬梁式梁架,前檐下有五铺作斗拱10朵,当心间为十四架椽屋用四柱,前廊面阔三间18.3米,金墙以后内堂面阔五间18.3米,进深三间16.3米,素面台基高0.5米,前有阶梯踏道三级。观音殿系清代所建,为木结构单檐歇山式筒瓦屋顶,抬梁式架。十六架椽屋,用四柱。面阔三间17米,进深三间12.9米。带前廊。正殿前左厢房亦为清代建筑,系穿斗式梁架,面阔三间,进深四间。禹王宫整个建筑雄伟、宏大,布局均衡对称,使用减柱做法,有效空间大。前檐下的十朵五铺作斗拱别致精美,反映了高超的建筑水平,是为数不多的祭祀大禹并结合佛教信仰为一体的寺庙类建筑。

帝主庙位于江县仓山镇解放路,始建于清代雍正年间,为“湖广填四川” 迁入仓山的湖北麻城籍帝主会徒众修建之会馆。帝主庙坐北向南,复合四合院布局,中轴线上依次为牌坊式山门、戏楼、耍楼、正殿,中轴线两侧建筑为左右迴楼,前窄后宽呈八字形,占地面积约1947平方米,建筑面积1347平方米。其中山门为砖石结构牌坊式门墙,有门洞三通,正面砖雕祥瑞图案精美。除山门、围墙外,其余建筑均为木结构。其中正殿为木结构单檐歇山式筒瓦顶,抬梁式梁架。面阔三间19.7米,进深四间7.2米。檐柱有雕花撑弓,梁枋上有戏剧人物雕刻。庙内尚保存有“麻城县帝主会”碑等碑刻。 帝主庙古建筑群保存基本完整,规模宏大,是为数不多的四川会馆建筑的代表性作品,是研究“湖广填四川”的重要资料。

帝主庙有着丰富的文化内涵。当年,“湖广填四川”的外省籍人常来此款叙乡情、祭祀酬神、互助联谊和洽谈商务,为今后对古代传统文化的宣扬提供了一个真实的历史背景场所,至今每年亦接待众多的游客、学者。2007年6月禹王宫、帝主庙整合(联合)被省人民政府公布为第七批省级文物保护单位。

被誉为“音乐活化石”的仓山大乐,是仓山独具魅力的文化底蕴,它既有北方锣鼓雄壮、粗犷、豪放的特点,又有四川闹年锣鼓的浓郁风味。快打惊天动地,排山倒海,听者心灵之震撼;慢打和风细雨,细浪吻沙,使人陶醉其间,心旷神怡。仓山大乐应邀在全国各地参加多次表演,深受各界人士喜爱。为了弘扬和传承大乐文化,仓山古镇在出口处新建了一座大乐广场。

仓山大乐广场位于仓山古街西面,占地10亩,主广场约1050平方米,背靠古城区,面临通天河,与朝龙寺隔河相望。得天独厚的地理环境与历史文化环境给大乐广场提供了良好的景观条件。广场以圆形为主要平面构成要素进行设计,中间布置仓山大乐表演场面地雕,四周布置水龙地雕,周围设置树池坐凳。大乐广场以东设置亭、廊构筑物和景观亲水平台及水榭。

依凭古镇资源,仓山对整个城镇进行了复古打造,仓山古镇从2011年2月1日开街以来,迎来大批游客,尤其是外地游客“打拥堂”。有来自资阳、重庆等地的客人,尤其是从成都来的最多了。“因为仓山镇临城南高速,成都到仓山仅1个小时左右的车程,由此吸引了大量成都游客。”仓山镇政府工作人员这样分析说。

正月初九,适逢民俗“上九会”,是古镇年节中最热闹的日子。许多游客都利用春节黄金周这个大好时机来仓山古镇体验这里古韵味儿。“我们是在网上看到这个消息的,所以就过来看一下。”成都市民李先生携着全家老小一起来仓山古镇,连80多岁的老母亲也来了,“我拍了好多照片哦,有古镇建筑的,还有附近庙宇的,以及当地民风名俗的,准备回家把照片发到网上去。”李先生还是一位摄影爱好者,对于此次出游,他连称“拍得很过瘾。”同样来自成都的游客赵先生也是一家10口人来此游玩,“过年了,到处人都很多,就想找个有特色的地方玩一玩,这里还不错!”赵先生说以后还会再来仓山古镇游玩。

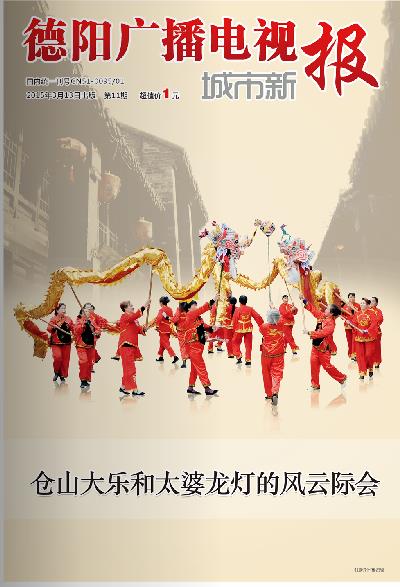

下午两点半,暖洋洋的阳光将古镇照得很明亮,正当游客们有些倦意的时候,一阵锣鼓声传过来,“太婆龙上街了!”知晓内情的游客们顿时来了劲。只见一群穿着红艳艳的衣服、满头银发的太婆们舞着龙从古镇的一头走过来。别看这些“龙婆婆”年岁已迈,舞起龙来还真是有板有眼,虎虎生威。仍英姿飒爽的仓山太婆们,她们舞动龙灯,舞出龙的精气神!舞龙耍宝,动作整齐优美,花样百出,一招一式都地地道道,令人敬佩。能舞出观音捧掌、二龙抢宝、滚龙抱柱、黄龙缠腰、五花盖顶、嫩龙散花、游龙下山等30多个精彩节目。

“好!舞得太巴适了!”看着太婆们矫捷的身手,将龙灯舞得很有气势,游客们连连称好,不但将巴掌鼓得啪啪响,还不断地将镜头对准舞龙队。“来,你也来舞一下,我们教你!”面对太婆的热情邀请,游客也不推辞,毫不犹豫地上前拿起龙头,在太婆们的指导和配合下将龙舞得像模像样,“哎,舞龙还真有点技术含量!”观看的游客对太婆们竖起了大拇指。

当天一大早,我们就陪同《中国国家地理》杂志社签约摄影师袁先生来跟拍,在旌旗、锣鼓的前导下,艾国珍持着顶了一个彩球的竿领前而行,依次到禹王宫、帝主庙游庙敬神,每至庙中,都要舞上一场,舞时,彩球前后左右四周摇摆,龙首作抢球状,引起龙身游走飞动。一路拜庙下来,加上穿街过巷的表演,这群太婆们当天已舞了近十场。有好奇的摄影师也过了把瘾,但一个个年轻力壮的人舞动不过三两分钟,便大汗淋漓,气喘吁吁。

待“太婆龙”和仓山大乐队在大乐广场汇合,大乐飞扬,巨龙盘舞之后,上九会的仪式便算结束,但真正的高潮却在后头。

仓山镇的老百姓看到“龙婆婆”舞龙路过,都会在门口放响鞭炮,争先恐后邀请她们进屋,以示“龙灯到屋,百病皆除”、“龙灯进店,金银满罐”。百姓图个喜庆、吉祥。太婆龙也要按传统给乡邻拜年。一进街,只要有人放鞭炮,龙灯队就要举龙进屋入店,主人站在街心,接受双龙左右绕转,称为“左转左发财,右转右发财”,然后在窄窄的街巷之间,或双龙抢宝,或轮流上阵,舞上一场。街上店铺相连,要走出一条街,总得舞个十场八回,这时再看面色红润,白发苍苍的“龙婆婆”们,又是另一番心境。

“春节这几天我们已经出来舞了好几回了,从初一上街,初三、初五直到十五还会经常出来给大家表演。红包收了好多了。”队长艾国珍高兴地说道。

以为红包很大,等问过店主才知道,古镇人们给“太婆龙”的红包就一元二到四十不等,当然个别的也有封一百二十元的。“都不图这个,要的是喜庆和吉祥。”街坊肖先生说。

编撰/朱辅国 摄影/程枫淮等

原标题:仓山大乐和太婆龙灯的风云际会

原文刊登在2015年第11期《城市新报》,德阳各邮政报亭有售。